LE TAPPE FONDAMENTALI NELLA VITA DI UN EBREO

di Marco Saule |

L’ebraismo è un sistema di vita in cui tutti i momenti sono vissuti

anche su un piano religioso. L’esistenza di un ebreo, dal momento in cui

nasce a quando la vita l’abbandona, è disciplinata da una serie di norme

che regolano i suoi comportamenti e segnano i limiti della sua attività

terrena.

Le fasi attraverso le quali il singolo diventa parte del popolo e si

mette in sincronia con esso sono: la circoncisione all'inizio della

vita, la maggiorità religiosa nel passaggio dalla pubertà

all’adolescenza, il matrimonio e la creazione di una nuova famiglia

nell’età adulta ed infine la morte. LA NASCITA E LA CIRCONCISIONE

La

nascita di un bambino è una gran gioia e rappresenta anche l'obbedienza

ad un comandamento. Se il bambino è maschio, è circonciso l'ottavo

giorno dalla nascita. La circoncisione (in ebraico milà) che consiste

nel taglio di un lembo di pelle del prepuzio dell'organo genitale

maschile. Questo atto è il patto che lega a Dio il popolo d'Israele in

ogni suo singolo componente che entra così nell'Alleanza di Abramo e

nella comunità di Israele. La

nascita di un bambino è una gran gioia e rappresenta anche l'obbedienza

ad un comandamento. Se il bambino è maschio, è circonciso l'ottavo

giorno dalla nascita. La circoncisione (in ebraico milà) che consiste

nel taglio di un lembo di pelle del prepuzio dell'organo genitale

maschile. Questo atto è il patto che lega a Dio il popolo d'Israele in

ogni suo singolo componente che entra così nell'Alleanza di Abramo e

nella comunità di Israele.

La circoncisione oltre al significato più immediato di patto con Dio, ne

ha un altro meno manifesto e conosciuto: il numero otto ha un

significato simbolico che implica ciò che va oltre il naturale. E’ come

se l’uomo attraverso la circoncisione si assumesse la responsabilità di

perfezionare la natura stessa e l’opera del creatore.

La circoncisione deve essere compiuta all’età di otto giorni e non può

essere rinviata se non per gravi problemi di salute del neonato. La sera

prima della circoncisione si usa riunirsi per una serata di studio in

segno d’augurio per il neonato.

L’obbligo della circoncisione ricade sul padre che generalmente delega

questo compito ad un circoncisore, in ebraico mohèl. Alla cerimonia, nel

corso della quale viene anche annunciato il nome del bambino, sono

presenti anche parenti ed amici.

Quando nasce una femmina si fa una festa nel corso della quale le viene

imposto il nome. Tale cerimonia prende il nome di Zeved Ha-bat, cioè il

dono della figlia. In passato dopo ottanta giorni dalla nascita di una

femmina la madre si recava al Santuario per offrire il sacrificio, come

prescritto dalla Torà, e per presentare alla Comunità la nuova nata. La

cerimonia consta di tre momenti: la lettura di brani biblici, la

benedizione augurale alla neonata, la benedizione sacerdotale.

Generalmente in questa occasione la madre recita la Benedizione per lo

scampato pericolo, essendo il parto considerato come pericolo per la

donna. Nell'antica Giudea quando un neonato nasceva, un albero era

piantato per solennizzare la nascita. In seguito quando il ragazzo o la

ragazza erano alla vigilia del matrimonio, il "loro" albero era tagliato

per ricavarne i pali che sarebbero poi serviti per il baldacchino

nuziale.

Un altro momento importante sempre nella prima infanzia è quello del

riscatto del primogenito, che avviene a trenta giorni dalla nascita. La

cerimonia ricorda in particolar modo l'ultima piaga che colpì gli

egiziani, la morte dei primogeniti. La nascita del primo figlio può

indurre l'uomo a sentirsi potente e creatore, è necessario dunque che

riconosca che tutto quanto egli riceve gli proviene invece dal Creatore.

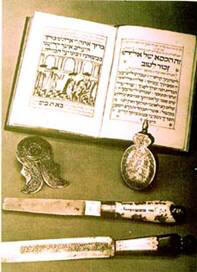

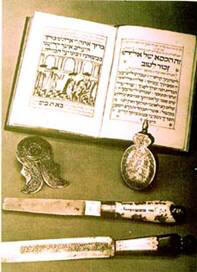

L'atto del riscatto consiste nel consegnare ad un discendente dalla

famiglia di Aronne (cioè ad un cohèn) cinque monete d'argento (sheqalìm)

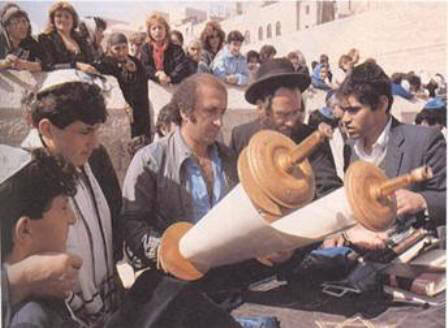

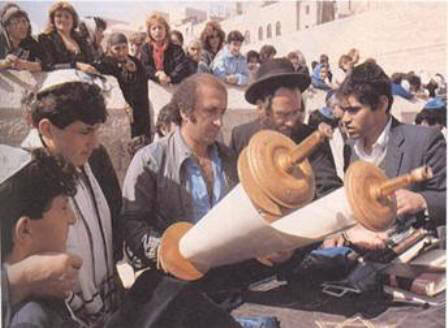

che in genere sono poi devolute in beneficenza. LA CERIMONIA DEL BAR MIZWÀ

Lo studio ha sempre avuto nell'ebraismo un significato particolare,

anche perché è attraverso lo studio che si trasmettono le tradizioni e

si perpetua la Torà. I genitori hanno il compito di educare i propri

figli e di trasmettere loro il patrimonio culturale fino a che il

ragazzo non diviene responsabile del proprio comportamento morale e

religioso. Questo avviene quando compie tredici anni e diventa Bar Mizwà,

cioè impegnato a tutti gli effetti all’osservanza delle norme ed entra a

far parte del numero degli adulti che formano la Comunità.

Questa tappa segna il passaggio ad una vita religiosa responsabile, e da

questo momento cessa per il padre l'obbligo di sorvegliare i doveri

religiosi del figlio.

In quest’occasione il ragazzo indossa per la prima volta il talleth

(manto) per la preghiera e i tefillin (filatteri) che sono involucri di

pelle nera in cui vengono inserite pergamene con brani biblici. In

sinagoga egli deve leggere tutta la parte della Torah prescritta per

quel giorno.

Per l'ebraismo ortodosso alle bambine non è riservato alcun rito

speciale. Dal XIX secolo in poi, l'Ebraismo riformato ha introdotto una

cerimonia religiosa anche per le bambine. Per le ragazze l’onore e

l’obbligo di osservare le tradizioni iniziano a dodici anni e non a

tredici. Secondo la legge ebraica, una ragazza raggiunge la sua maturità

"legale" a dodici anni e un giorno.

Le ragazze celebrano in questo giorno la loro entrata nel mondo dei

precetti con una cerimonia detta Bat Mizwà, simile a quella dei maschi.

Così come succede per i ragazzi, è uso in questo giorno festeggiare. |

IL MATRIMONIO EBRAICO Il matrimonio e la

procreazione fanno parte dei doveri degli uomini e delle donne ebree. Il

rapporto tra marito e moglie è monogamico (non si può essere sposati a

più di una persona per volta) ma non è inscindibile (è possibile

divorziare).

Il matrimonio ebraico può essere celebrato solo fra ebrei, quindi i

matrimoni cosiddetti "misti" che avvengono nei paesi della diaspora,

hanno solo valore civile.

In antichità i Rabbini stabilirono come limite massimo per contrarre

matrimonio l'età di 20 anni, perciò chi aveva superato questo tempo

senza essersi sposato era ritenuto inadempiente alle regole. Ora, per il

cambiamento delle condizioni sociali ed economiche, questa regola è

caduta in disuso anche presso le famiglie più fedeli.

Il matrimonio è da una parte un accordo privato tra marito e moglie,

codificato da un contratto nuziale la Ketubà, e dall’altro un impegno

che la coppia assume nei confronti della Comunità, in ottemperanza a

quanto scritto nella Genesi e cioè: “Crescete, moltiplicatevi e popolate

la terra”. Per l'ebraismo la vita solitaria è una sventura, il

matrimonio senza figli un disastro e una buona moglie il maggior bene

che si può augurare ad un uomo.

La cerimonia del matrimonio ebraico si svolge preferibilmente all’aperto

sotto un baldacchino nuziale i cui quattro angoli simboleggiano la casa

che la coppia costruirà a partire da quel giorno.

La celebrazione nuziale è molto complessa e si divide in tre atti

distinti, il primo, il Shiddukhim, è considerato una sorta di

fidanzamento: l'uomo chiede in sposa la donna la quale esprime il suo

consenso. La fase successiva, i Kiddushim, si svolgono alla presenza di

due testimoni ed è l'atto in cui lo sposo, pronunciando la formula "Tu

sei destinata a me per mezzo di quest’anello secondo la legge di Mosè e

Israele", dichiara di riservare a sé la donna prescelta consegnandole,

dopo aver ottenuto il suo consenso, un anello e impegnandosi attraverso

la Ketubà a fornirle il mantenimento, il vestiario, ad adempiere ai suoi

obblighi coniugali e a metterle a disposizione una somma che le sarà

pagata in caso di divorzio o di cui lei potrà usufruire alla morte del

marito.

Al termine della cerimonia lo sposo infrange un bicchiere per ricordare

che nessuna cerimonia può considerarsi completamente lieta dopo la

distruzione del tempio di Gerusalemme e l’allontanamento dalla Terra

Santa del popolo eletto.

LA MORTE

Il concetto ebraico del rispetto dei morti esige che vengano sepolti

al più presto e nel modo più austero possibile. Dopo aver sepolto il

parente, viene effettuata una lacerazione su un indumento dei congiunti

più stretti (figli, coniuge, genitori, fratelli) e da quel momento essi

devono attenersi alle regole di lutto strettissimo per una settimana.

Tale periodo è detto “shivà”. Durante la shivà i congiunti devono

compiere riti specifici, astenersi dal lavoro e rimangono in casa,

seduti su bassi sgabelli o in terra per ricevere i visitatori che

vengono a porgere le condoglianze.

Alla shivà seguono gli “sheloshim”, un periodo di trenta giorni in cui

pur riprendendo le occupazioni normali si osservano alcuni particolari

riti e preghiere e ci si astiene da qualsiasi divertimento. Le regole

per il lutto divengono con il passare del tempo meno rigide e l'ebraismo

prescrive che, per quanto il dolore per la perdita di una persona cara

sia indelebile, chi ha subito un lutto deve tornare ad una vita normale.

Dopo dieci o undici mesi ha luogo la commemorazione annuale che inaugura

il monumento funebre, in genere una lapide con la data di morte e

qualche frase commemorativa.

Cimitero ebraico di Praga

Il corpo del defunto è lavato, rivestito con un sudario di lino bianco e

posto in una semplice bara di legno senza ornamenti. Il morto poi viene

condotto al cimitero dove si cantano dei versetti biblici e liturgici da

parte del rabbino che guida il corteo funebre verso il luogo della

sepoltura.

I partecipanti usano fare delle soste lungo la via come espressione del

loro dolore.

Di solito si tiene un elogio funebre o nella cappella o mentre la bara è

posta nella fossa. A questo punto i partecipanti maschi aiutano a

ricoprire la fossa di terra. Si recitano le tradizionali preghiere per i

defunti e i partecipanti porgono parole di consolazione ai familiari.

Davanti alla tomba si recita il Kaddish, brano che verrà ripetuto per

tutto il periodo del lutto, e ad ogni anniversario.

Per il primo pasto dopo la sepoltura, è dovere preparare per i parenti

in lutto un uovo sodo. L'uovo è il simbolo della vita: è rotondo, non ha

quindi né un punto d’inizio né uno di fine, così come la vita che, dopo

la morte della persona, continua e deve continuare attraverso i suoi

discendenti. Esso ricorda ai rimasti che la morte, pur nel più completo

rispetto e nel ricordo dello scomparso, non deve rappresentare un

momento di frattura e di disperazione totale, perché la vita continua in

questo mondo e nell'aldilà. |

La

nascita di un bambino è una gran gioia e rappresenta anche l'obbedienza

ad un comandamento. Se il bambino è maschio, è circonciso l'ottavo

giorno dalla nascita. La circoncisione (in ebraico milà) che consiste

nel taglio di un lembo di pelle del prepuzio dell'organo genitale

maschile. Questo atto è il patto che lega a Dio il popolo d'Israele in

ogni suo singolo componente che entra così nell'Alleanza di Abramo e

nella comunità di Israele.

La

nascita di un bambino è una gran gioia e rappresenta anche l'obbedienza

ad un comandamento. Se il bambino è maschio, è circonciso l'ottavo

giorno dalla nascita. La circoncisione (in ebraico milà) che consiste

nel taglio di un lembo di pelle del prepuzio dell'organo genitale

maschile. Questo atto è il patto che lega a Dio il popolo d'Israele in

ogni suo singolo componente che entra così nell'Alleanza di Abramo e

nella comunità di Israele.