SOMNIUM SCIPIONIS

I primi 2 paragrafi (9 e 10) del Somnium hanno una funzione

meramente introduttiva in quanto danno le coordinate spaziali e temporali del

sogno raccontato ad alcuni amici da Scipione Emiliano, poco prima della sua

misteriosa e improvvisa morte. Questi, in qualità di tribuno militare, si era

recato in Africa nel 149 a.C. al seguito di una spedizione volta alla conquista

di Cartagine. All'inizio della guerra egli si era sentito in dovere di andare a

trovare il re della Numidia, Massinissa, vecchio amico e alleato del nonno

adottivo Scipione Africano Maggiore. La conversazione tra i due, naturalmente,

aveva avuto come argomento principale proprio la figura dell'Africano Maggiore,

che il vecchio Massinissa aveva quasi la sensazione di rivedere nel giovane

Emiliano. Quest'ultimo, suggestionato a tal punto da tali discorsi, una volta

ritiratosi per dormire, sogna che il nonno stesso gli compaia davanti e lo

inviti ad ascoltare attentamente quanto sta per dirgli.

Post autem apparatu regio accepti sermonem in multam noctem produximus, cum

senex nihil nisi de Africano loqueretur omniaque eius non facta solum, sed etiam

dicta meminisset. Deinde, ut cubitum discessimus, me et de via fessum, et qui ad

multam noctem vigilassem, artior, quam solebat, somnus complexus est. Hic mihi

(credo equidem ex hoc, quod eramus locuti; fit enim fere, ut cogitationes

sermonesque nostri pariant aliquid in somno tale, quale de Homero scribit Ennius,

de quo videlicet saepissime vigilans solebat cogitare et loqui) Africanus se

ostendit ea forma, quae mihi ex imagine eius quam ex ipso erat notior; quem ubi

agnovi, equidem cohorrui, sed ille: "Ades", inquit, "animo et omitte timorem,

Scipio, et, quae dicam, trade memoriae!

10 Poi, dopo essere stati accolti con un banchetto

regale, prolungammo la nostra conversazione fino a tarda notte, mentre il

vecchio non parlava di altro che dell'Africano e ricordava non solo tutte le sue

imprese, ma anche i suoi detti. In séguito, quando ci congedammo per andare a

dormire, un sonno più profondo del solito s'impadronì di me, stanco sia per il

viaggio sia per la veglia fino a notte fonda. Quand'ecco che (credo, a dire il

vero, che dipendesse dall'argomento della nostra discussione: accade infatti

generalmente che i nostri pensieri e le conversazioni producano durante il sonno

un qualcosa di simile a ciò che Ennio dice a proposito di Omero, al quale, è

evidente, di solito pensava da sveglio e del quale discuteva) m'apparve

l'Africano, nell'aspetto che mi era noto più dal suo ritratto che dalle sue

fattezze reali; non appena lo riconobbi, un brivido davvero mi percorse; ma

quello disse: «Sta’sereno, deponi il tuo timore, Scipione, e tramanda alla

memoria le parole che ti dirò».

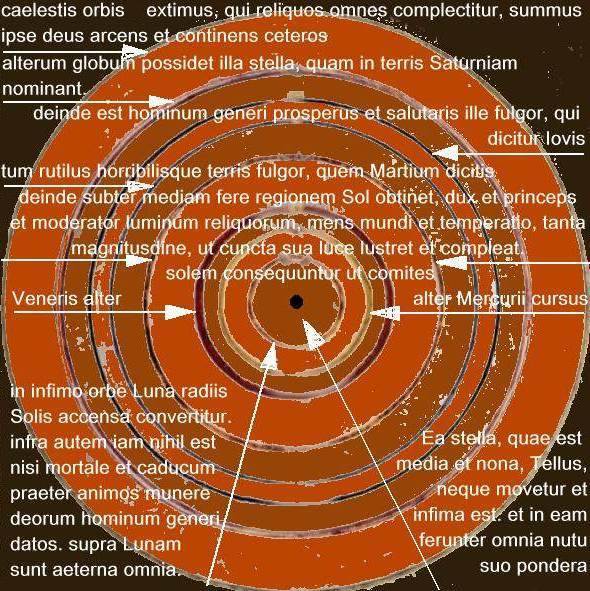

Alla fine della sezione precedente Emiliano sogna di trovarsi proprio sulla

via Lattea e di contemplare l'universo visto da lassù. Nei capitoli che

seguono, la descrizione dell'universo si fa più precisa, quasi a diventare una

dotta lezione di astronomia da parte dell'Africano Maggiore al nipote. Cicerone

accoglie, dalla tradizione greca, la concezione geocentrica dell'universo, che

vede al centro la terra, attorno alla quale ruotano il cielo delle stelle fisse

e le 7 sfere dei pianeti. Tale teoria dell'universo, ripresa e sistematizzata da

Tolomeo nel II secolo d.C., nota appunto con il nome di "sistema tolemaico",

arrivò fino al Medioevo; sarà smentita nell'età moderna, quando con Niccolò

Copernico verrà introdotto il sistema eliocentrico.

Quam cum magis intuerer: "Quaeso", inquit Africanus, "quousque humi defixa

tua mens erit? Nonne aspicis, quae in templa veneris? Novem tibi orbibus vel

potius globis conexa sunt omnia, quorum unus est caelestis, extimus, qui

reliquos omnes complectitur, summus ipse deus arcens et continens ceteros; in

quo sunt infixi illi, qui volvuntur, stellarum cursus sempiterni. Cui subiecti

sunt septem, qui versantur retro contrario motu atque caelum. Ex quibus summum

globum possidet illa, quam in terris Saturniam nominant. Deinde est hominum

generi prosperus et salutaris ille fulgor, qui dicitur Iovis; tum rutilus

horribilisque terris, quem Martium dicitis; deinde subter mediam fere regionem

Sol obtinet, dux et princeps et moderator luminum reliquorum, mens mundi et

temperatio, tanta magnitudine, ut cuncta sua luce lustret et compleat. Hunc ut

comites consequuntur Veneris alter, alter Mercurii cursus, in infimoque orbe

Luna radiis solis accensa convertitur. Infra autem iam nihil est nisi mortale et

caducum praeter animos munere deorum hominum generi datos; supra Lunam sunt

aeterna omnia. Nam ea, quae est media et nona, Tellus, neque movetur et infima

est, et in eam feruntur omnia nutu suo pondera".

17

Poiché guardavo la terra con più attenzione, l'Africano mi disse: «Posso sapere

fino a quando la tua mente rimarrà fissa a terra? Non ti rendi conto a quali

spazi celesti sei giunto? Eccoti sotto gli occhi tutto l'universo compaginato in

nove orbite, anzi, in nove sfere. Una sola di esse è celeste, la più esterna,

che abbraccia tutte le altre: è il dio sommo che racchiude e contiene in sé le

restanti. In essa sono confitte le sempiterne orbite circolari delle stelle, cui

sottostanno sette sfere che ruotano in direzione opposta, con moto contrario

all'orbita del cielo. Di tali sfere una è occupata dal pianeta chiamato, sulla

terra, Saturno. Quindi si trova quel fulgido astro - propizio e apportatore di

salute per il genere umano - che è detto Giove. Poi, in quei bagliori rossastri

che tanto fanno tremare la terra, c'è il pianeta che chiamate Marte. Sotto,

quindi, il Sole occupa la regione all'incirca centrale: è guida, sovrano e

regolatore degli altri astri, mente e misura dell'universo, di tale grandezza,

che illumina e avvolge con la sua luce tutti gli altri corpi celesti. Lo

seguono, come compagni di viaggio, ciascuno secondo il proprio corso, Venere e

Mercurio, mentre nell'orbita più bassa ruota la Luna, infiammata dai raggi del

Sole. Al di sotto, poi, non c'è ormai più nulla, se non mortale e caduco,

eccetto le anime, assegnate per dono degli dèi al genere umano; al di sopra

della Luna tutto è eterno. La sfera che è centrale e nona, ossia la Terra, non è

infatti soggetta a movimento, rappresenta la zona più bassa e verso di essa sono

attratti tutti i pesi, per una forza che è loro propria".

17

Poiché guardavo la terra con più attenzione, l'Africano mi disse: «Posso sapere

fino a quando la tua mente rimarrà fissa a terra? Non ti rendi conto a quali

spazi celesti sei giunto? Eccoti sotto gli occhi tutto l'universo compaginato in

nove orbite, anzi, in nove sfere. Una sola di esse è celeste, la più esterna,

che abbraccia tutte le altre: è il dio sommo che racchiude e contiene in sé le

restanti. In essa sono confitte le sempiterne orbite circolari delle stelle, cui

sottostanno sette sfere che ruotano in direzione opposta, con moto contrario

all'orbita del cielo. Di tali sfere una è occupata dal pianeta chiamato, sulla

terra, Saturno. Quindi si trova quel fulgido astro - propizio e apportatore di

salute per il genere umano - che è detto Giove. Poi, in quei bagliori rossastri

che tanto fanno tremare la terra, c'è il pianeta che chiamate Marte. Sotto,

quindi, il Sole occupa la regione all'incirca centrale: è guida, sovrano e

regolatore degli altri astri, mente e misura dell'universo, di tale grandezza,

che illumina e avvolge con la sua luce tutti gli altri corpi celesti. Lo

seguono, come compagni di viaggio, ciascuno secondo il proprio corso, Venere e

Mercurio, mentre nell'orbita più bassa ruota la Luna, infiammata dai raggi del

Sole. Al di sotto, poi, non c'è ormai più nulla, se non mortale e caduco,

eccetto le anime, assegnate per dono degli dèi al genere umano; al di sopra

della Luna tutto è eterno. La sfera che è centrale e nona, ossia la Terra, non è

infatti soggetta a movimento, rappresenta la zona più bassa e verso di essa sono

attratti tutti i pesi, per una forza che è loro propria".

IL SOMNIUM SCIPIONIS COME OPERA ONIRICA

Secondo Macrobio (V sec. d.C.), dotto commentatore del testo ciceroniano, i

sogni si distinguono in tre categorie. In primo luogo il somnium, o sogno

simbolico, caratterizzato da un linguaggio enigmatico che deve essere

interpretato: si tratta dello stesso tipo di sogno di cui si occuperà anche la

celebre Interpretazione dei sogni di Sigmund

Freud, il quale del resto si riallacciava esplicitamente ai trattati di

onirocritica dell'antichità. Segue poi l'oraculum, ovvero l'apparizione

di un personaggio che enuncia una profezia sul futuro del sognatore: in questo

caso il linguaggio non è enigmatico, ma esplicito e diretto. Per terza viene la

visio, ovvero una manifestazione, non mediata dal racconto o dalla

profezia di nessuno, di ciò che accadrà al sognatore.

Secondo Macrobio, il Somnium Scipionis assommava in sé tutti i tre tipi

di sogno "veritiero": c'è infatti l'oraculum, con l'apparizione di un

personaggio autorevole; c'è la visio, con la diffusa (quasi

cinematografica, diremmo noi) rappresentazione della realtà oltremondana; infine

ci sono i numerosi particolari enigmatici, simbolici, che rendono necessario il

commento del dotto Macrobio. Proprio tramite questo commentario, il Medioevo

ricevette la tipologia antica del sogno nonché i suoi modelli di

interpretazione, e li tramandò alle epoche successive. In questo modo il

Somnium ciceroniano – sia per il suo originario valore di "testo onirico" di

grande significato letterario e filosofico, sia come soggetto di commenti e

interpretazioni che utilizzavano gli strumenti dell'ermeneutica elaborati dalla

teoria onirocritica antica – ha finito per costituire uno dei punti di

riferimento per la "cultura onirica" del mondo occidentale.