|

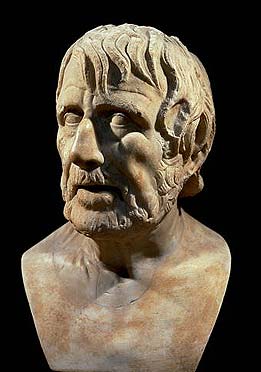

SENECA (4a.C.-65d.C.)

Lucio Anneo Seneca, uno dei più grandi autori latini, nacque a

Cordova nel 4a.C. da ricca famiglia, andò a Roma per completare la

sua formazione. Nel 41d.C., salito al trono l'imperatore Claudio,

Seneca fu accusato d’adulterio, e fu mandato in esilio in Corsica

dove rimase fino al 49d.C., quando gli fu concesso di ritornare a

Roma. Alla morte dell’imperatore Claudio, Seneca ricevette

l'incarico di educare il giovane principe Nerone (54d.C.). Quest’ultimo,

grazie agli insegnamenti del maestro, governò in un primo tempo con

moderazione, dando importanza al senato e al ceto aristocratico,

come aveva fatto in precedenza l'imperatore Augusto. Col tempo,

però, Nerone si rivelò un despota, che fece uccidere la madre

Agrippina e il suo consigliere Burro. Seneca, deluso dal

comportamento di Nerone, nel 62d.C., decise di allontanarsi dalla

vita di corte per tornare alla vita solitaria. Nel 65d.C. Nerone

condannò al suicidio Seneca accusandolo di essere uno dei

cospiratori della congiura ordita contro di lui da Pisone. |

|

La produzione letteraria di Seneca è molto ampia, tra le sue

opere maggiori ricordiamo: le "Epistolae morales ad Lucilium" e il

"Dialogum libri". Quest’ultimo è una raccolta di dieci dialoghi, tre dei

quali appartengono al genere della consolatio: "Consolatio ad Marciam", "Consolatio

ad Helviam matrem", "Consolatio ad Polybium", essi risalgono,

probabilmente, al periodo dell’esilio. Questo tipo d’opera era già usato in

precedenza da filosofi greci e romani per alleviare il dolore a chi aveva

subito dei lutti o la perdita dei beni.

Nella "Consolatio ad Marciam", Seneca, consola l'amica Marcia, figlia

dello storico Cremuzio Cordo, perché aveva perso un figlio di soli tre anni.

Da questo testo traspare la visione di Seneca della morte, vista come

liberazione da tutti i mali.

"La morte è la risoluzione di ogni dolore e la fine, oltre la quale i

nostri mali non vanno, la morte ci ripone in quello stato di tranquillità in

cui giacemmo prima di nascere. Se qualcuno compiange i morti deve

compiangere anche in non nati. La morte non è né un bene né un male; può

essere un bene od un male ciò che è qualche cosa, ma ciò che di per se è

nulla e a nulla riduce il tutto, non ci affida ad alcuna fortuna.[...] Tuo

figlio è uscito dai confini entro i quali si è schiavi, lo ha accolto una

pace grande ed eterna; non viene attaccato dalla paura della povertà, dalla

preoccupazione per la ricchezza, dagli stimoli del capriccio, che attraverso

il piacere rode l'animo, non viene toccato dall'invidia per i successi

altrui, non è schiacciato da quella per il proprio, neppure da qualche

offesa le orecchie vereconde sono colpite; non è vista all' orizzonte

nessuna rovina dello Stato, nessuna privata; per la preoccupazione del

futuro, non resta sospeso ad un risultato che sempre si volge a situazioni

ancor più incerte. Finalmente si è fermato là, da dove nulla può scacciarlo,

dove nulla può atterrirlo."("Consolatio ad Marciam" 19 5-6)

Secondo Seneca la morte,

liberazione da tutte le sofferenze, offese e

preoccupazioni della vita, non deve essere temuta perché coincide con il

nulla, anzi, egli nel dialogo "De providentia" sostiene che quando il

peso della vita diventa insostenibile è ammesso il

suicidio. "Non sempre

bisogna cercare di tenere la vita, perchè vivere non è un bene, ma è bene

vivere bene"(Ep.70).

Accanto all'aspetto tradizionale della morte concepita come liberazione,

Seneca affianca un elemento di originalità: l'idea che l'uomo, anche se non

se ne rende conto, muore giorno per giorno: infatti anche se si è soliti

considerare la morte come qualcosa di lontano, gran parte di essa è già

stata vissuta perchè tutto il tempo che è già trascorso appartiene alla

morte.

"Moriamo ogni giorno, ogni giorno infatti ci viene sottratta una parte della

vita e anche quando noi cresciamo la vita decresce...questo stesso giorno

vivendo lo dividiamo con la morte"(Ep 24,20).

|